親なら一度は悩む「しつけ」。そんなとき、”鬼”って使ってもいいの?この記事では、6歳娘みっこへの“鬼しつけ”の実例とその効果、使い方のコツを本音で語ります。

この記事で解決する悩み

- 子どもが言うことを聞かず、毎日怒ってばかり

- 怒りたくないのに叱ってしまい、自己嫌悪する

- 「鬼が来るよ」などの言葉がしつけに効果的か不安

- 恐怖でしつけるのは逆効果じゃないかと悩んでいる

子どもが言うことを聞かない…しつけって難しい

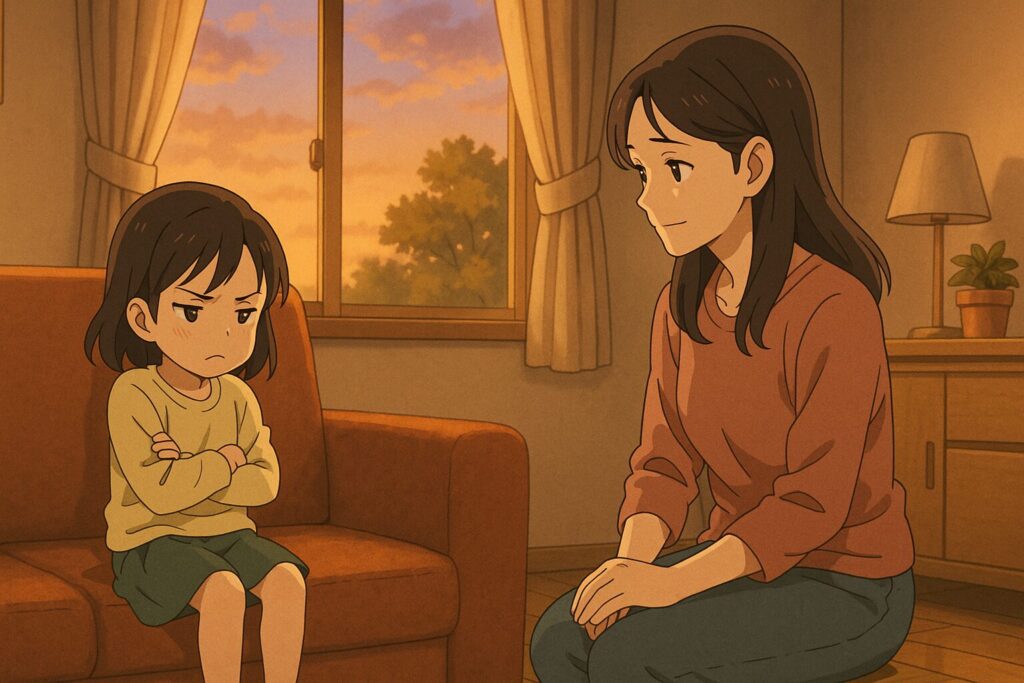

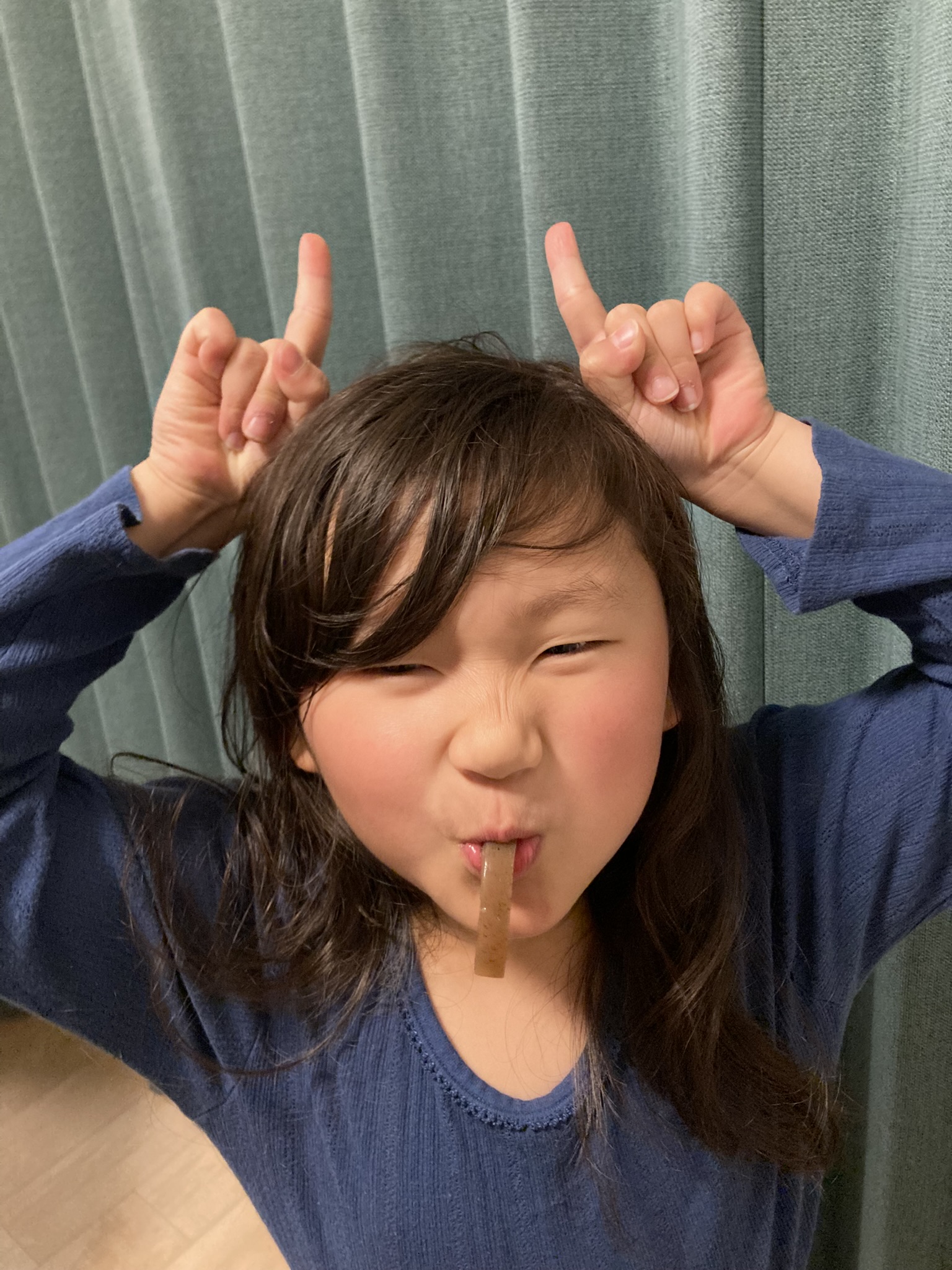

理屈が通じない!6歳娘みっこの「いやいや期」

6歳になって、ますます自己主張が強くなってきた娘・みっこ。

「今やるってば!」

「あとでやるもん!」

こちらが何を言っても、全然言うことを聞いてくれない時期がやってきました。小学生直前、いわゆる「6歳反抗期」なのかもしれません。親としては忍耐との闘いです。

「また怒っちゃった…」と自己嫌悪する日々

そのたびに怒ってしまい、寝かしつけのあとに反省会。

「ああ…もっと落ち着いて話せばよかった」

「怒鳴るしか手がなかったかな…」

そんな日が続いて、夫婦で話し合った結果——

ある日、ふと出た「鬼が来るよ」が転機に

みっこが寝るのを嫌がって大暴れしていた夜、とと(筆者)の口から思わず出た一言。

「こんなに遅くまで起きてたら…夜の鬼が来るかもよ」

すると、それまで「絶対寝ない!」と言っていたみっこが、急に黙って布団に入ったんです。

“鬼しつけ”のリアル体験談|我が家の使いどころ

① 寝かしつけ → 「夜の鬼が来るよ」で速攻布団へ

これは定番ですが、寝たくない!まだ遊びたい!と言うときに、夜の静けさを利用して、

「遅くまで起きてたら、夜の鬼に見つかっちゃうよ〜」

というと、シュッとお布団に。

「……じゃあ、もう寝るっ」

寝かしつけの時間が、なんと30分→5分に短縮される日もあります。

② スーパーでぐずり → 周囲の目も気になる中での一手

「お菓子買って〜!」

で泣き叫ぶシーン。周りの視線もあって焦りますよね…。

「そんな大声出してたら、店の人が鬼を呼んじゃうかもね」

「えっ…」

→と声がピタッと止まることも。

もちろん効かない日もあるけど、ととの“鬼語録”は徐々にレパートリーが増えてきました(笑)

③ 朝の支度 → 「鬼時計が鳴るよ?」でスピードアップ

「早く着替えて!」

「歯みがいた?」

朝の連発に疲れ果てたとき、

「鬼の時計がもうすぐ鳴るよ?支度しない子のとこに来るって〜」

と言うと、バッと行動に移すことも。

「こわい~、鬼さん見ているの??」

“見られている感”を意識させるのがポイントかもしれません。

「怖がらせる育児」はアリなの?効果の理由と限界

「鬼」の絶妙な存在感が子どもに刺さる理由

子どもにとって、「鬼」はリアルとファンタジーの狭間にいる存在。

- 実際には見たことないけど

- 絵本や行事には登場する

- なんとなく怖い

この“存在しそうな怖さ”が、効果を発揮するんですよね。

でも、“慣れ”や“嘘”に気づくリスクも…

何度も「鬼が来るよ」と言ってると、ある日…

「鬼来るよ!!」

「嘘!!鬼来たことないじゃん!」

「鋭いやん(;^ω^)」

と気づかれてしまうことも。子どもは本当に鋭いです。

夜泣き・不安・不信感…やりすぎた副作用とは?

実は一度だけ、夜泣きしたことがありました。寝る前に怖がらせすぎた結果…

- 鬼が来る夢を見た

- 暗闇が怖くなった

→これは完全にやりすぎた反省エピソードです。

「暗いと鬼が出てくるから寝れない(涙)」

「やりすぎちゃったかな…」

鬼に頼らないしつけってどうするの?

「ダメ」だけじゃなく「なぜ?」をセットで伝える

最近では、鬼に頼らず、

「夜ふかしすると朝しんどいよ」

「お菓子食べ過ぎるとお腹痛くなるよ」

と理由を丁寧に伝えるようにもしています。

「共感+提案」の声かけパターンで乗り切る

- 「〇〇したいんだよね、でも△△だから今日はやめようか」

- 「気持ちはわかる。でもこうしようか!」

という“共感 → 提案”型の言い方を意識すると、鬼を出さずに済む場面も増えました。

「鬼」は“逃げ道”ではなく“補助輪”に

「鬼で脅す」のではなく、「鬼の力をちょっと借りる」

くらいのスタンスで付き合うのが、我が家のちょうどいい距離感です。

うまく使えば強力!“鬼しつけ”の上手な取り入れ方

1週間に1回が限度?頻度の目安と使いどき

個人的には、

- 頻繁に使うと効果が薄れる

- 週1〜2回くらいの“奥の手”が◎

子どもが「ほんとに来るのかも」と信じられる程度がちょうどいいんです。

子どもを傷つけない“優しい鬼”の演出法

怖がりすぎてトラウマにしないように、

- 鬼は「子どもを見守る存在」

- 怖くない、注意するだけの鬼

- アニメキャラ風の“面白い鬼”

など、マイルド化した鬼を設定する工夫もしています。

兄弟・性格別に使い分ける工夫とは?

みっこは感受性が強いタイプ。

性格によっては「鬼なんて効かない」という子もいますよね。

その場合は:

- 見えない「時間の神様」に置き換える

- タイマーやキャラ時計を活用

- “鬼”ではなく“ルール”として伝える

などのアレンジで対応も可能です。

親も笑顔で楽しめる「鬼との付き合い方」

節分イベントや鬼スポットで「ポジティブ鬼」に触れる

怖がるだけじゃなく、“親しめる鬼”を体験できる場所もあります!

- 京都・大江山「酒呑童子の館」

- 節分の豆まきイベント

- 鬼のかぶりもの工作など

→「鬼=悪」じゃなく、「鬼=おもしろい存在」に変わるきっかけになります。

「怖い」→「面白い」に変える“鬼ごっこ”育児

最近は、夫婦で鬼役になって“追いかけっこ”をするのがブーム。

「鬼が来たぞ〜!!」

「キャー逃げろ〜!」

笑いながら“鬼しつけ”できる時間も、また良きです。

まとめ|鬼に頼るのも、頼らないのも「親の選択肢」

みっこが小さい頃は、「もう鬼しか頼れない…」という夜も多々ありました。

でも今は、鬼はあくまでも“補助輪”であり、

本当に大事なのは、子どもとの信頼と対話なんだなと思います。

「今日は鬼じゃなくて、ちゃんとママと話せたね」

そんな日が増えてきたのが、親としては何より嬉しいことです。

おすすめ参考リンク

あとがき(筆者の感想・次回予告など)

読んでくださりありがとうございました!

鬼はただの“脅し役”じゃなく、子育ての一時的なサポーター。

「怒りたくないのに怒ってしまう…」

そんな親の苦しさをちょっとだけ軽くしてくれる存在かもしれません。

コメント